A come Adenoidi

(da Abecedario di Psicopatologia Erotica)

Ho trascorso tutta una vita e non ho mai capito nulla delle donne.

Queste furono le ultime parole del bisnonno. Così almeno si dice in famiglia. Lo vidi per l’unica volta qualche settimana prima che prendesse definitivamente il volo.

Disteso su un letto d’ospedale, fra candide lenzuola, candidi capelli e candidi baffi, con gli occhi azzurri come il cielo di primavera mirava il candido culo dell’infermiera, sorrideva e mi strizzava d’occhio. A me che ero bimbo.

Aveva una gamba di meno, il bisnonno Arnaldo. Detto Nonno. E questo, assieme alla candida scena, è tutto quello che ricordo di quel pomeriggio perduto nell’infanzia e nella nebbia di un inverno lontano. Con l’aggiunta di una mela rossa rossa ricoperta di zucchero caramelloso che mi regalarono poi. Come premio per la visita ospedaliera all’antenato.

Nonno Arnaldo visse e morì di cuore. Per novantasette anni. Che anche fra i miei longevi parenti è un bello strascico d’anni. A finirlo furono insanabili discordie tra il miocardio e la rete imbizzarrita di arterie e vene. A tenerlo in vita. Fino all’ultimo. Il desiderio.

Partito giovanissimo da casa, fuggiva dalla campagna, dalla pellagra e dalla tisi e da diciannove fratelli. In testa aveva più sogni che fame in pancia. In città s’inventò una vita. Fu garzone di bottega, poi lavorante, infine sarto. Bello e stravagante, prima di sentire il morso della provincia, emigrò di nuovo. E fu l’estero. E fu la sua fortuna.

A Parigi Nonno Arnaldo vestì ministri, conti, duchi, artisti. Attori, ballerini, banchieri, ambasciatori, miliardari americani e principi russi. Si dice che ebbe per amanti danseuse, dive e odalische, e un ermafrodita cinese d’incomparabile bellezza. Tutti i soldi che produceva tagliando e cucendo stoffe e sete, trasformava instancabilmente in oggetti sorprendenti: motociclette, automobili, cavalli e barche. E persino, era appena finita la Grande Guerra, un aeroplano.

L’invidia e l’ammirazione della famiglia, del paese, della cittadina doveva aveva aperto la sua prima bottega, di tutta la provincia, ormai, arrivavano a vertici ineguagliabili. Volava, il dissolutissimo, sopra le loro teste, solcava il cielo e si abbassava sui casolari rombando minaccioso. Faceva ciao con la manina, la sciarpa bianca svolazzante. Lo odiavano. Lo temevano, lo amavano, lo invidiavano e lo disprezzavano. Il prete, che era suo cugino, lo maledisse dal pulpito per la superbia di quei voli smodati. I piccoli potenti della città morivano d’invidia per la subita smodata ricchezza, per le origini plebee, per il lusso impeccabile e terribilmente snob. I suoi antichi compagni di giochi e di lavoro, i ragazzi ormai fatti uomini nella durezza degli stenti e del lavoro, lo guardavano come il mito depravato e terribile della modernità divorante, la vertiginosa abissale vetta che affascina e atterrisce.

Ma tutte le donne, della grande famiglia e del piccolo mondo intorno, sognavano un uomo che fosse così, proprio così, così così così come Arnaldo. Arnaldo era bellissimo e moderno, era ricco, giovane e spericolato. Era incosciente, ma era salito solo nella scala della società. E Arnaldo sorrideva a ognuna di loro come se fosse l’unica donna del mondo. Sempre. E ci parlava, anche, persino in francese. Come se fosse l’unica. La più bella. Donna del mondo. Sposò una nobile austriaca. Che non parlò mai in italiano. Alta, altera, austera. Così bionda da parer albina. Che morì subito. Giusto il tempo di metter al mondo l’unico erede legittimo del Nonno.

In quell’anno in cui lo vidi per la prima e ultima volta, avevo già conosciuto gli ospedali. Soltanto qualche mese prima della visita al bisnonno Arnaldo avevo avuto modo di imparare in un colpo solo che: ci sono dolori che passano e dolori che restano chiusi dentro per tutta la vita e non ci si può fidare di nessuno.

Il motivo di tutto questo era una escrescenza carnosa, una spugna di carne infiammata da qualche parte dentro la testa. Che mi faceva barlare gome la dada negra di «Bia gol Bendo», a me ghe ero biggolo e biondo e sbesso breso ber una bambina. Il problema di pronuncia fu risolto con l’ablazione chirurgica delle tonsille faringee, dette adenoidi: un’operazione quasi indolore. Rapida e facile. Ma se condotta con abilità mengheliana un piccolo capolavoro di crudeltà psicologica.

Per tutti i bambini viene il momento in cui non credono più alle parole degli adulti. Ricordo un telo verde addosso come dal barbiere. Un apri la bocca e guarda là. Verso uno schermo di vetro. Oltre al quale si muovevano fantasmi in camice. Ricordo la forma spietata del divaricatore in acciaio infilato in bocca. Il balenio crudo delle forbici chirurgiche. Poi un fiotto di sangue che scendeva caldo e salato e umiliante a lordare tutto.

Mi hanno detto: non ti facciamo niente.

Non era vero: qualcosa d’importante mi avevano fatto.

Mi hanno detto: guarda là.

Non era vero: non c’era niente da vedere.

Mi hanno detto: apri la bocca.

Non era vero. Me l’avevano spalancata loro. Con l’acciaio.

Mi ero fidato, e mi avevano tradito.

Ripetutamente.

Adulti.

E in più sapevo che loro non si fidavano di me. Fin dall’inizio. E mi avevano costretto a sporcarmi, di sangue.

Quando l’esperienza chirurgica fu finita. Breve e intensa.

Mi misi a piangere; ma non erano lacrime di dolore, solo d’inganno.

Il gelato al limone che mi diedero per lenire il fastidio di un pezzo di me che era ammalato e non c’era più. Mi fece passare automaticamente le lacrime. Non la delusione. Però. Mentre ero lì. In piedi piccolo piccolo e biondo e con la giusta proporzione di fonemi nelle parole, di fronte al bisnonno amputato. Credo pensassi proprio a questo. Non so se feci il paragone tra i suoi e i miei tradimenti. Nel perdere pezzi più o meno grandi e sani di sé. Ma so che anche lì c’era qualcosa che non andava. C’era qualcosa che non quadrava tra tutte le facce serie dei grandi che avevo intorno e gli occhietti cerulei e sorridenti del Nonno, il grande culo bianco dell’infermiera e quella strizzata d’occhio che il vecchione lanciò soltanto a me. Soltanto a me.

Passarono giorni e giorni. Venne Natale.

L’intera famiglia riunita nella casa del nonno Rolando.

Gli zii e le zie, i cugini e le cugine. Mamma e papà. L’ultimo Natale con papà. Affettati misti, tortelli in brodo, bollito, arrosto, sottaceti, contorni e panettone. Palle multicolori di vetro soffiato, pacchi e pacchetti di regali, le facce di circo stanza. Giocattoli e dolci, fumo di sigaretta e cristalli lucenti, argenteria e sorrisi. Odiavo i bacetti e i quanto è cresciuto. Ma sotto l’albero c’era ancora spazio. Più che sufficiente per me. Per nascondermi tra i regali. Ogni tanto. Vista l’occasione. Pensavo al bisnonno e al culo bianco dell’infermiera.

Chissà cosa avrà voluto dire, quella strizzata d’occhio?

C’era una zia, la morosa del fratello più giovane di mia mamma, che poi non si sarebbe sposata con lui, né lei né nessun’altra, perché mio zio scoprì presto di avere delle idee personali in fatto di donne, c’era questa cugina che aveva un culo quasi uguale a quello dell’infermiera.

Avrei voluto chiedere al Nonno cosa ne pensasse, ma non potevo. Il Nonno era morto. Lo avevano sepolto e nessuno ne aveva parlato più. Solo il giorno del funerale, pioveva, ero a scuola, al ritorno togliendosi il cappotto bagnato mio madre aveva detto, più pensando a voce alta che parlando con me: avrà pur lasciato qualcosa, con tutti i soldi che aveva…

La vita e il secolo ventesimo erano stati implacabili con i diciannove fratelli di Arnaldo. Mentre lui, forse era l’ottavo o il nono, continuava tra gli alti e i bassi della storia a vestire i potenti e a farsi pagare profumatamente, gli altri rovinavano sotto la falce dei tempi. Prima caduti a Vittorio Veneto per la patria, poi caduti in Africa per l’Impero e in Spagna per la Libertà; uno scomparso nei campi di lavoro in Germania, l’altra violentata a morte dai gurka di Sua Maestà britannica, uno persino ucciso alla resa dei conti nella bruma dei primi giorni di pace. Anche il progresso voleva le sue vittime, e i fratelli superstiti ai conflitti e alla follia degli uomini, rimasero quasi tutti travolti dalla corsa verso il futuro. Un ramo intero fu spezzato in un groviglio di lamiere in autostrada, un probo padre di famiglia rimase fulminato dal frigorifero male isolato, un’altra zia morì per un banale errore chirurgico, un aereo d’alluminio sbalzato a mano precipitò nella Terra del Fuoco. A conti fatti, tolta la parte decidua, restavano in famiglia il nonno Rolando, con la nonna Amelia, i figli Ruggero e Corrado e la mia mamma; il prozio vedovo Goffredo, che non era fratello del nonno, ma cugino, con i figli Enrico, Gualtiero, Brigida, Federica e Matilde, tutti sposati tranne l’incorreggibile Gualtiero; e una vecchissima zia entrata in convento appena pubere e come morta a se stessa e al mondo. Logico che le aspettative ereditarie si gonfiassero sempre più. Avevo persino orecchiato progetti fra mamma e papà. Fantasmatici sogni di cui comprendevo solo l’aspettativa ma non il contenuto.

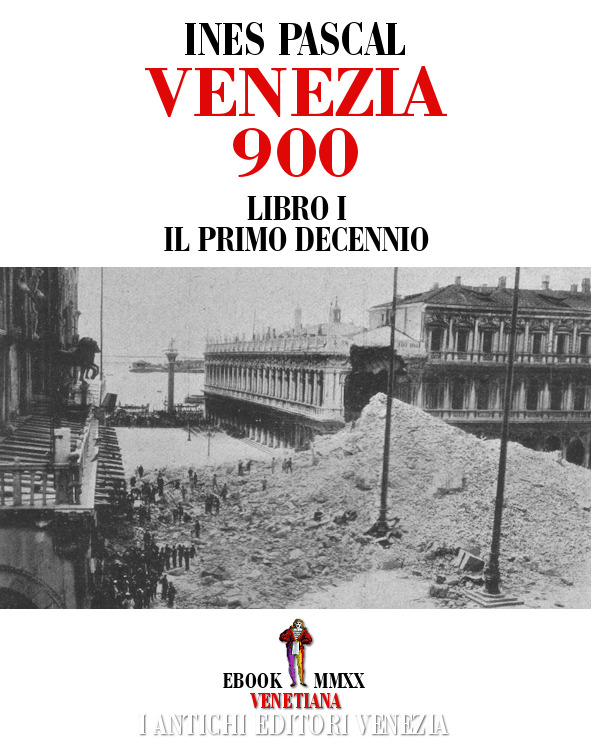

E così, a metà del pranzo di Natale. Gioco con un aeroplano di latta. A molla e spara scintille. Che proietto in mirabolanti picchiate e vertiginose cabrate. Scivolando a tratti d’ala in impeccabili acrobazie. Le donne, vecchie e giovani, assistono in cucina all’alchemica preparazione dei secondi e delle salse. Fra i fumi del vapore e gli sfrigolii dell’olio. È logico che il bisnonno Arnaldo. Che si era anche drogato di cocaina, morfina e etere. Era stato pieno di soldi. Tanto da comprarsi. Oltre all’aeroplano ormai leggendario e un panfilo bianco e oro ancorato in Bacino San Marco a Venezia. Anche la villa dei padroni di cui suo padre era stato misero mezzadro. Nel Trevigiano. E, si sa, gli immobili sono ricchezza sicura.

Fu così. Che quando nonna Amelia comincia a servire il bollito prima dell’arrosto, scegliendo dal profluvio di piatti, vassoi e tazze d’argento i bocconi preferiti da ciascuno. Faccio quello che non avrei dovuto fare. Ma che nessun bimbo mai avrebbe potuto evitare. Combino un bel disastro. Passando radente alle facce di tutti. Con un bruum bruum bruum aviatorio sulle labbra insalivate e sputacchianti, chiedo innocente: e il Nonno Arnaldo? bruum bruum bruum?

Oltre ai nomi germanici. Forse le due cose erano in qualche modo collegate, il ramo materno della mia famiglia aveva una peculiare inclinazione a scoppi d’ira furibonda e incontrollabile. Per il resto delle attività i maschi dai nomi guerrieri manifestavano un atteggiamento olimpicamente placido e in alcuni casi quasi apatico se non indolentemente rassegnato. Il nonno Rolando ad esempio. Fino a questo momento, sta rimestando la salsa verde per il bollito con serafica pazienza e risponde ai miei attacchi aerei con un sorriso così cherubico e sereno da parer ebete. Lo mitraglio da alcuni minuti con estrema precisione e gran dispendio di bava. E lui non fa una piega. Ma gli basta sentire il nome del padre che reagisce. Prontamente.

Afferra la tavola ai due angoli. Si leva in piedi. Proietta all’indietro la sedia contro la cristalliera. Alle sue spalle un frenetico tintinnio un disarmonico crepitio un sinistro scricchiolio. Molto più del necessario. Visto che non si ruppe nulla. Ecco un silenzio di pietra. Breve come un respiro. Nella sala natalizia. Ma immensamente spaventoso. Diciotto bocche restano immobili. Spalancate. Qualcuna nel mezzo di un boccone. Lo zio Gualtiero è lì con il bicchiere a mezz’aria. Il trentesimo. Probabilmente.

Il silenzio di pietra fu rotto dal nonno.

Rosso in volto come le fiamme dell’inferno.

Il nonno dice: quel grandissimo figlio di una vacca

L’urlo si riverbera sui cristalli e sugli argenti.

Gli occhi del nonno sembrano schizzare via. Come nei cartoni animati.

La nonna dice: ma Rolando…

Cerca di intervenire. La nonna. E questo, invece che placarlo, lo eccita ancor di più. Nell’ira. Se non ricordassi di averlo visto con i miei innocenti occhi di bambino, non crederei possibile. I suoi capelli impomatati e radi si rizzano subitamente sulla testa. Le vene gli pulsano in faccia dappertutto. La pelle vibra e sussulta e freme. Trasformandolo in un disgustoso parodia dinosauresca. Ma non poco tremenda. Sono nullificato dalla paura. Come il resto della famiglia. L’aereo di latta fa sprt sprt sprt. Sprrrrt. Ed ora giace immobile a mezz’aria. Il più piccolo dei miei cugini, Ugo, nato da poche settimane, si desta dal dolce sonno degli infanti e scruta l’avo terribile con occhi spalancati. Vuole piangere, ma non sa quando. E ha una paura totale.

Nonno Rolando si volta verso la moglie. Dardeggia fiamme dagli occhi. Le labbra gli tremano. Il petto si alza e si abbassa convulsamente. Perle di sudore adamantino gli coprono il volto.

Ma la sua voce fu calma e lieve.

Quasi provenisse da un altro che non era lui.

Il nonno dice: taci, tu, troia.

Un sussurro leggero e dolce.

Si ferma.

Sembra voler aggiungere altro. Poi girando la testa come un mostro di pietra. Guarda il figlio Corrado.

Il nonno dice: e… tu…

Aggiunge. Aprendo e chiudendo la bocca come un pesce moribondo.

Tutto è come sospeso. Immoto.

E afferrata la tovaglia candida e profumata. Il nonno. Rovinosamente collassa sul pavimento. Tirandosi dietro l’intero servizio della festa. Si salvò solo il bicchiere dello zio Gualtiero. E finalmente il piccolo Ugo può strillare con molto più fiato di quanto si possa ritenere possibile. Per un bimbo così piccolo.

Qualche anno dopo. Quand’ero grande abbastanza e il nonno Rolando si era già spento tranquillamente nel sonno. Seppi da mia madre. Dettaglio per dettaglio tutti i decennali sospetti che il nonno Rolando aveva covato nei confronti del padre, della moglie, del primogenito. Di come non proprio rettamente si fossero intrecciati i rami dell’albero genealogico familiare. Seppi anche, ma me n’ero già accorto, che l’eredità del Nonno Arnaldo era stata una inopinata considerevolissima quantità di debiti. Che prosciugò in un battibaleno quel poco di proprietà scampato al dilapidatore.

Dell’eredità a me solo lasciata.

Del perché di quella strizzata d’occhio.

E di altre strane cose.

E di tanti guai di là da venire.

Incominciavo già da allora. Ad accorgermene da solo.