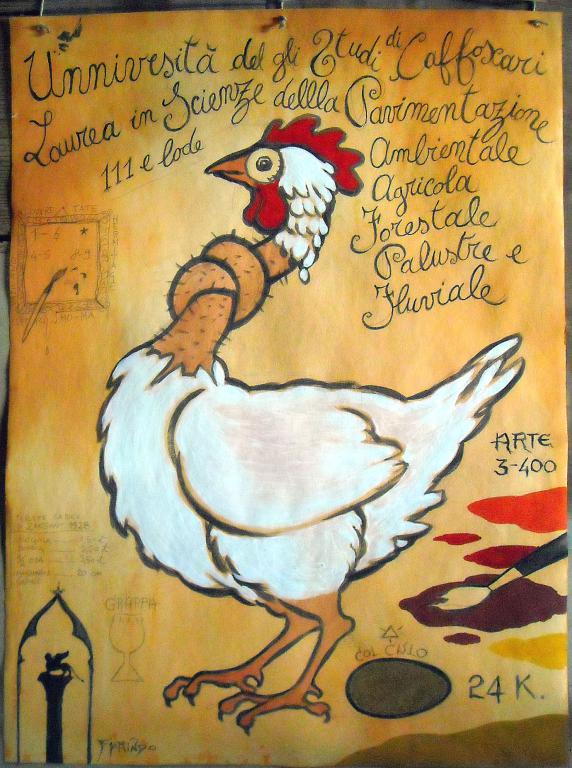

La gallina laureata

Economia e biologia di un animale un tempo da cortile

Un bel giorno arrivarono in una classe delle elementari (dette oggi scuole primarie di secondo grado, o secondarie di primo grado, qualcosa del genere insomma) dei bei pulcini, gialli rossi e uno nero. Nell’apposita scatola di cartone coi buchi (i pulcini sono bestie vive per cui devono respirare) olezzante di granaglie tritate e sghitti (le piccole deiezioni dei pulcini). Gli scolari si fecero attorno e la maestra chioccia aprì il coperchio.

Siccome i bambini fanno oooh!, un oooh! di meraviglia uscì dalle loro boccucce avide di caramelle e merendine, al vedere quei piccoli batuffoli di pelo (erano piume, ma ai bambini sembravano pelo).

Gli occhietti vispi, i beccucci, le zampette, i passetti ancora malfermi… che carucci questi pulcini! La maestra chioccia ne prese delicatamente uno in mano e lo depose sul banco: povero piccolo, che tenerezza. Il pulcino appariva timido, impacciato, cadde aprendo l’aluccia, sghittò sul registro e poi si rimise in piedi girando su se stesso.

— Maestra, perché uno è nero? — chiese un bambino. Dando il via a diverse altre domande, tipo — Quanto grandi diventano? A cosa servono? Quanto vivono? Parlano? Sanno nuotare? Sono di plastica? Vanno a batteria? Chi mi ha rubato la gomma?

Dopo circa mezzora la curiosità era scemata, così la maestra chioccia rimise il coperchio alla scatola coi buchi e la depose sullo scaffale. E via tutti di corsa a casa, che era quasi l’una di sabato.

Il lunedì, al ritorno, i pulcini nella scatola pigolavano. I bimbi aprirono la scatola e cercarono di rasserenarli con le coccole. Niente, ’sti piccoli pennuti pigolavano sempre più forte e disturbavano la lezione. Anche il giorno dopo, ma il volume era più contenuto. Mercoledì pigolavano molto piano, e nemmeno tutti: la maestra era quasi convinta d’aver insegnato loro la creanza. Giovedì, finalmente, non pigolavano più: aperta la scatola per meglio annusare il puzzo che emanava, maestra e scolaresca s’accorsero con orrore che erano tutti morti. Di fame. A nessuno infatti, in quella scuola nazionale repubblicana in cui si applicava il rigido programma educativo elaborato dalle commissioni ministeriali, era venuto in mente che i pulcini potessero aver bisogno di mangiare. Venne chiamato urgentemente il bidello, affinché smaltisse senza clamore i cadaverini.

Potete non crederci, ma andò proprio così: per dar da mangiare ai polli bisogna essere cresciuti in una famiglia contadina, o essere ancora analfabeti, o aver studiato poco. Quindi si evince che, a differenza della storia dell’arte (dove uno può dire quello che vuole, tanto nessun artista morto resuscita per prendere a calci in culo il critico che dice stupidate), difficilmente la storia della polleria diverrà materia insegnata nelle scuole. Anche perché un’eventuale visita al pollaio o all’allevamento diverrebbe un problema igienico-sanitario: a parte l’aviaria, epidemia da sovraffollamento, oltre al tappeto escrementale che gli scolari dovrebbero calpestare, s’impesterebbero il corredino fresco di boutique con quel suffumigio (odore più polvere sottile) che le mamme civilizzate tanto disprezzano e aborriscono. Il filosofo che disse «conosco i miei polli» era sicuramente un analfabeta, insomma, perché per saperci fare basta seguire l’istinto.

Come del resto per fare le uova: solo le galline analfabete continuano imperterrite la tradizione antica della deposizione rettale, quelle laureate invece di uova non ne fanno più. Come mai? Procediamo con ordine, prima di svelare il mistero necessitano utili importanti precisazioni.

Il marchio della fame

Nelle campagne delle basse veneto-furlane, luoghi dove la fame ha marchiato indelebilmente fior di generazioni e periodicamente si sfoga aggressiva e violenta in sagre onte (unte) dove si mangia di tutto (anche Dio), ogni essere vivente non umano, animale o vegetale che fosse, era destinato ad essere scannato per finire in pancia. Pollastri e galline in primis, vittime sacrificali anche extra marenda: in Friuli nei matrimoni era beneaugurante che lo sposo schiacciasse la testa a una gallina in onore della sposa. Sempre una gallina, stavolta nera, veniva immolata appena la partoriente aveva dato alla luce un figlio.

Oggi, che quella fame dovrebbe esser scomparsa, con l’avvento dei congelatori vige il detto «i contadini mangiano sempre roba vecchia». Vale a dire che scannano i poveri polli, li spennano, li eviscerano e li mettono in congelatore (antico timore della carestia). Poi mangiano quelli congelati mesi prima, lasciando quelli freschi invecchiare per il futuro. L’allevamento casereccio però, ora che il salotto in pelle chiara col megaschermo accadì ha sostituito il filò in stalla al calor di vacca, è quasi scomparso e si è evoluto a livello industriale: scomparso el poeamèr, il venditore di galline e pollastri (e dei mitici capponi malcastrài, a cui dedicarono anni fa una cover i rocker bucolici della Up Botols Band di Noventa di Piave) che scorrazzava con le gabbie in bicicletta per gli stradoni di campagna, da alcuni decenni sono comparsi gli allevamenti avicoli intensivi: anatre oche pite dindi faraone galline ma soprattutto polli, allevati a terra (più coriacei) o in batteria, cioè in gabbie dentro alle quali rimangono accucciati per tutta la lunghezza della loro breve vita. Carne da rosticceria, più friabile e appetitosa, dicono quelli che li mangiano. Poi ci sono i pulcinotti, fatti passare come galletti. E le galline ovaiole, quelle rosse, le pondaresse, allevate in capannoni illuminati artificialmente, con giornate di ventuno ore, così producono di più. Trentamila bestie scannate al giorno, per la cronaca, è il numero medio di uno stabilimento di lavorazione carni avicole esistente in zona.

Tacciamo qui delle oche, sia di quelle capitoline che di quelle ingrassate a forza, sia di quelle spennate vive per fare i piumini. Sia di quelle belle grasse regalate al padrone dai contadini a fine novembre dopo essersi salvati dall’esodo di san Martino, e dopo essere stati truffati per l’ennesima volta sulla percentuale dei raccolti. Ci si poteva vendicare, però, contro le angherie dei padroni si poteva andare dalla striga a fargli fare il malocchio. O a fargli lanciare la malasorte, la pégola come dicono i veneziani; e anche qui entra in ballo la gallina, mezza o intera, sotterrata o viva, rossa o meglio nera, così la strionada riusciva più potente. Soprassediamo circa le tecniche elaborate nei secoli dalle strighe contadine, anche perché questo è un mestiere pericoloso e infido che potrebbe ritorcersi contro chi vi si dedica senza conoscerne bene i rischi. Le maghe professioniste si vendicano se qualche maldestra ruba loro il mestiere: si arrabbiano (ma meno però) se il famiglio, mandato nel pollaio a prendere una gallina nera per mandare la malora, rientra poi in salotto e calpesta il tappeto azerbaigiano senza essersi tolto le scarpe con cui ha appena pestato gli sghitti (le cacche dei polli).

La gallina pronta all’uovo

Per avere l’uovo in casa le galline si comprano già fatte. Mi spiego: si va all’agraria e si ordinano due-tre pitusse di qualche mese, possibilmente senza il becco avariato (una pitussa costa sei sette euro, e viene consegnata con tanto di documento d’identità e vaccinazione sanitaria). Dopo qualche settimana si ambientano, nel nuovo pollaio e sul prato di casa. Superato lo choc della scoperta dell’erba (negli allevamenti non c’è) iniziano a deporre l’ovetto: prima piccolo e strano, anche col tuorlo grigio-verde, poi pian piano prendono il via e fanno quello normale. Un ovetto al giorno, o ogni due giorni, a seconda della bestia. Talora sembra che qualcuna non ponda, cioè non deponga l’uovo: in questo caso, siccome la gallina la si sente scoccodare, cioè cantare il coccodè lo stesso, bisogna indagare e cercare la coa, cioè il covo, spesso ben nascosto, dove l’animale ha deposto le sue uova. Infatti, presente o no il gallo a fecondarla, come in ogni donna c’è una madre, anche in ogni gallina c’è una cocca, cioè una chioccia. Ella fa le uova in un anfratto nascosto proprio per garantirsi di potersele un giorno covare per avere così una bella chiocciolata di pitussi, vale a dir di pulcini. Ma è destinata a rimanere rumasa, cioè delusa, poiché ignora (la gallina è ed è bene che rimanga ignorante, vedremo più avanti perché) che oggi non è più consentito seguire l’iter naturale nella conservazione e moltiplicazione della specie. Rassegnatevi ragazze, non potete più generare secondo l’istinto ancestrale, ma solo seguendo la predestinazione industriale.

Eppure il mestiere di gallina sarebbe molto semplice, immutato nei secoli. Ora (ma lo faccio spesso) mi fermo ad osservare le tre che ho nel pollaio dietro casa, libere e felici (beate loro) in mille metri di prato ubertoso, ombreggiato e ventilato. Le spio dalla porta della cantina. Mi vedono e accorrono, scambiano i lacci delle mie scarpe per vermi, li becchettano, poi entrano e iniziano a curiosare nella cantina. Sono le due gallinelle nuove appena arrivate, più una terza, quella vecchia con cui, dopo qualche episodio di nonnismo, hanno fatto amicizia subito. Una delle due nuove ha fatto il suo primo uovo, piccolino ma tosto.

Una mi viene vicino e si lascia catturare: è leggerissima, pesa quasi di più l’uovo che fa; penne e ossa, povera, pure fragili. Tiepida al tatto, e liscia. Remissiva, proprio come un animale sacrificale. Avrà quattro anni, è la più vecchia delle tre. Tempo fa era in compagnia di altre due galline più vecchie di lei: ricordo che nel periodo di agonia prima della morte delle galline più vecchie (se non le ammazzi le galline non muoiono mai di colpo) lei, questa più giovane, le assistette da vicino, non si staccò mai da loro. E quando le veniva portato da mangiare, invece di tuffare per prima il becco nel pastone aspettava che le altre due, più lente e ormai impedite, iniziassero a mangiare. Poi, quando le trovammo morte nel pollaio, lei, la più giovane, non voleva staccarsi dal cadavere. E, quando le seppellimmo, dall’altra parte della rete, stette ad osservare immobile e, la sera che anche l’altra gallina era stata seppellita, rimasta sola, non ne voleva sapere di andare a dormire nel pollaio vuoto. E invece da sola se ne dovette rimanere per mesi, perché per portare a casa galline giovani nuove bisogna aspettare (non mi ricordo perché) la stagione adatta.

Solidarietà, solitudine, misericordia animano il piccolo cuore delle galline, sappiatelo, o voi cannibali ignari che ancora le mangiate lesse.

Il compito delle galline

Il compito delle galline è accorrere per mangiare il pastone e gli avanzi d’orto e cucina, scavare per trovare insetti e lombrichi, catturare al volo i moscerini, becchettare qua e là ingoiando i sassolini che poi diverranno scorza calcarea dell’uovo, seminare la camomilla ingoiando i semi di qua e cagandoli di là, fare l’uovo anche per tre giorni di fila, esplorare i dintorni del pollaio, invitare a pranzo merli e passeri (gli anni scorsi, che ora sono quasi scomparsi), rotolarsi nella sabbia o nel terriccio polveroso, lasciare impronte nel fango, rincorrere cane e gatto ad ali aperte e, relazioni personali col gallo a parte, commentare il tutto con piccoli continui discorsi e qualche sonoro coccodé. Oltre che svignarsela di corsa nel campo se il portello del pollaio rimane un attimo aperto.

Gallina vecchia fa buon brodo, nel senso che quando va in menopausa e non depone più le viene tirato il collo e amen, senza funerale. Dappertutto, tranne a casa nostra, dove invece le galline vengono trattate con umanità e vien loro garantito reddito di cittadinanza e pensione gratuita fino alla dipartita, con tanto di solenne funerale e inumazione oltre la siepe dell’orto (il cimitero delle galline). Il gallo (la gallina maschio) invece no, mangia a ufo e infastidisce le galline, per cui o gli si tira il collo da giovane o si cappona. E il problema è capire subito di che sesso è il pulcino appena nato: segreto che conoscono ormai solo in pochi. Gli si soffia sul culetto: quelle che fanno la pelle d’oca sono femmine. Queste potranno avere vita lunga, fare le uova, in caso covare e senz’altro godere delle attenzioni della padrona, mentre per i maschi sarà più dura in ogni senso.

I capponi, a Venezia, erano cibo per i nobili (mentre il pesce era roba da poveri).Esattamente il contrario di quello che accade oggi nelle campagne, dove il pesce di fiumi e canali sa di fango e si mangia quello pescato chissadove, surgelato, che lo consegna quello che si ferma al martedì davanti all’osteria al crocevia. Negli ultimi secoli della Serenissima si racconta d’un terribile scherzo: si prendeva un cappone, lo si stordiva tuffandogli il capo in un bicchiere di grappa, lo si spennava e lo si serviva su un piatto di portata opportunamente decorato di salse, intingoli e golosessi vari. Calcolando bene i tempi, il primo che lo infilzava col piròn lo faceva rinvenire e la povera bestia scattava come una molla lasciando i commensali interdetti a pulirsi dagli sghinzi.

Aneddottica della gallina

Qui, nella campane della bassa, dove per la vita delle bestie ci dovrebbe essere più rispetto, gli aneddoti sulle galline si sprecano. Il ladro di polli beccato sul fatto si scusò dicendo che le voleva portare in gita. Mitici sono i radiogiornali di un’emittente friulana, in cui lo speaker rileggeva al microfono i verbali dei carabinieri: «Ignoti malviventi, dopo aver eluso la sorveglianza e aver aperto un varco nella recinzione, muniti di attrezzi atti allo scasso, si sono introdotti nottetempo nell’allevamento avicolo di Fantinuzzi Piergiorgina, vedova di Gallinutti Silverio, sito in località Gai di Muzzana del Turgnano (in furlan Muzàne), in via Malentrada civico 19, asportando furtivamente numero ottantadue galline ovaiole, numero dodici tacchini da riproduzione e numero imprecisato di galline faraone. Allarmati nella notte dal prolungato schiamazzo proveniente dal capanno oggetto e sede del furto, i proprietari allertarono telefonicamente le forze dell’ordine che, giunte prontamente sul luogo del delitto, non poterono fare altro che constatare il furto e avviare le consuete indagini di rito». Giuro, l’ho sentito con questi orecchi. E quella volta che si tirò il collo alla vecchia gallina per farne brodo e carne, la povera bestia, già spennata, ebbe un rigurgito di vita, risorse insomma, s’alzò tosto dal tavolaccio e col collo ritorto corse nel pollaio deponendo immediatamente, dopo anni, un bell’uovo. Già, certe volte, per fare il proprio dovere uno dev’essere proprio preso per il collo!

Celebre è la barzelleta di Mario Gaìna da Motta di Livenza: personaggio conosciutissimo, gran giramondo, stimato da tutti i capi di stato che spesso lo invitavano alla loro mensa. Fu ospite di Gorbaciov, di Nixon, di Bush (padre) e, varie volte, di Giulio Andreotti, che veniva spesso a trovarlo qui in campagna in visita ufficiale in compagnia del Presidente della Repubblica. Quella volta che, di domenica mattina, in gita a Roma, il Mario salì a fianco del Papa durante il discorso del pontefice dal balcone di Piazza San Pietro, la gente che li vide si chiese: ma chi è quello vestito di bianco a fianco di Mario Gaìna da Motta?

E la storia della gallina dalle uova d’oro? Pronti qua: una gallina faceva le uova d’oro. Come non si sapeva, visto che mangiava e viveva come le altre. Fatto sta che il padrone, con tutte quelle uova d’oro, si stava arricchendo. Ma la moglie, follemente animata da curiosaggine bertoldesca, uccise la gallina e le squartò per vedere com’era fatta dentro. Naturalmente era come tutte le altre. Solo che da quel momento, visto che l’avevano uccisa, non depose più uova d’oro. Capita l’antifona? Chi era più intelligente, la gallina o la moglie del padrone?

Economia della gallina

Ritorniamo seri. A poco più d’un mese il pulcino viene liberato; in seguito, se maschio viene avviato al capponaggio, se femmina entra in età produttiva ma a quattro-cinque anni la gallina, stressata dal ritmo imposto, ormai non fa più uova. E vivrebbe anche il doppio, poveretta, se la sua sorte non fosse così crudele e prevedesse un minimo di diritti tutelati. E conta poco la questione del cervello piccolo: quando si tratta di cose serie come la produttività, tanto più d’un pollaio, la logica del profitto porta al cannibalismo, non solo commerciale.

Considerato animale di poco pregio, puramente da sfruttare, mai rivalutato nemmeno dalle menti intellettuali più colte, quelle che si sono sempre adoperate (a chiacchiere) nello schierarsi per garantire una vita dignitosa ai più deboli, ai rassegnati, agli emarginati: eppure qualcuno dovrebbe spezzare una lancia a favore delle galline, animali miti e remissivi, collaboratori instancabili dell’umanità che li ha solo sfruttati per esaudire le sue primitive necessità. Se non altro perché, se esiste ancora tanta aulica pittura del tre-quattrocento e oltre, lo si deve anche al culo delle galline, poiché i pigmenti si stemperavano con tuorlo e albume.

Per finire diamo risposta al quesito lasciato in sospensione: come mai una gallina laureata non fa più le uova? Semplice: quanto vale un uovo? Non al supermercato, alla produzione. Cioè, se io faccio un uovo e lo vendo, quanto mi danno? Una delle quattro domande da non fare mai a un politico, nemmeno se è un esperto di economia (assieme a quanto costa un chilo di pane, un litro di latte e un litro d’acqua), per non metterlo in difficoltà. Beh, ve lo dico io: un uovo alla produzione vale, oggidì, otto centesimi di euro. Ovvio che una gallina laureata non voglia più farne. In effetti, al giorno d’oggi, non si può pretendere che una laureata vada a rompersi il culo per soli otto centesimi.★