Il santo

della città sepolta

Dove nacque San Tiziano

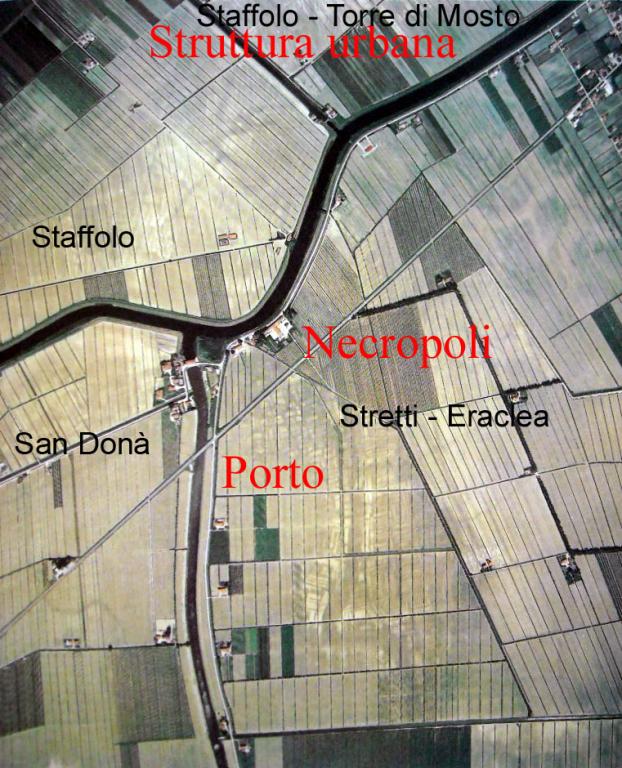

Secondo le cronache agiografiche Tiziano, il vescovo diventato santo patrono della Diocesi di Vittorio Veneto (si presume che i lettori sappiano cos’è una diocesi, cioè una specie di provincia religiosa, secondo la divisione delle terre prospettata dal Vaticano, retta da un vescovo; e che sappiano anche dove sia Vittorio Veneto) nacque quaggiù (vedi mappa), nell’antica Heraclia, la civitas nova edificata dai profughi di Opitergium la cui emigrazione in massa iniziò attorno al 639.

Anzi, facendo un po’ di conti, san Tiziano, che fu vescovo nella sede di Oderzo per venticinque anni e che morì nel 632, nacque da nobile famiglia prima ancora che Heraclia venisse fondata: in una delle isole dell’arcipelago della Melidissa (il Miles Limitum in medio lidis, la terra pur sempre sotto il dominio opitergino affidata ai soldati per essere coltivata in tempo di pace), dove a quel tempo l’acquitrino della palude veneta si fondeva con le acque salmastre della laguna e col mare Adriatico.

E da dove, nelle giornate limpide, guardando verso sud, si poteva vedere a occhio nudo un uomo a cavallo sull’isola di Rivo Alto (odierna Rialto, ma Venezia non c’era ancora). E, come lascia intendere lo storico torresano Dino Cagnazzi, siccome il Santo era di famiglia nobile, a quel tempo l’unica isola in cui potevano esserci state dimore adatte a gente di rango pare fosse Portus Liquentiae, la motta (rialzo del terreno) in cui secoli più tardi i veneziani Da Mosto avrebbero eretto la loro torre di guardia.

Quella degli abitanti di Opitergium (nome antico di Oderzo, da obterg, che in venetico significa mercato, poiché vi si teneva uno dei più grossi mercati della zona), al tempo di Tiziano già baluardo bizantino, non fu una fuga, ma un trasloco pianificato nel tempo dalla ricca borghesia mercantile e dal potere civile e militare che, col beneplacito dell’imperatore d’Oriente, avevano deciso di ricostruire la loro città in riva all’Adriatico. Già conquistata (e poi distrutta) dai Longobardi, prima da Rotari (639) e poi da Grimoaldo (667), Oderzo, non garantiva più vita sicura e vieppiù, dopo il continuo interramento delle paludi a opera delle piene dei fiumi allora senza arginature, era diventata pure troppo distante dai suoi porti. E poiché tutti i traffici avvenivano via acqua (come scrive lo storico Cassiodoro nel 537-538, «di lontano si può pensare che le vostre navi vadano quasi in mezzo ai prati, dal momento che accade di non vederne lo scafo») per guadagnar tempo, e ancor più sottrarsi al giogo dei rozzi barbari Longobardi, ai più raffinati e colti mercanti bizantini conveniva spostare la città verso il mare. Come scrive lo storico Andrea Dandolo, gli opitergini, guidati dal vescovo Magno (succeduto a Tiziano), fondarono la città a cui, in segno di riverenza, diedero il nome dell’imperatore bizantino Eraclio. Qui Magno spostò la sede vescovile, fece erigere e dedicò la maestosa (per l’epoca) cattedrale a San Pietro. E qui morì ed ebbe sepoltura (e vi riposa ancora poco distante, nella chiesa di Grisolera, comune che nel dopoguerra preferì cambiare nome e, in memoria di antichi fasti, chiamarsi Eraclea).

L’isola protetta e difesa dal mare su cui nacque Heraclia, città dal grandioso impianto urbano e dalle innumerevoli chiese (lo scrivono concordi gli storici dell’epoca), sulla Via Annia a metà strada fra Altino e Concordia, era la sede perfetta per la potenza marittima bizantina. Malgrado ciò la fortuna di questa nuova città non durò molto: violente lotte fratricide per il potere, invasioni continue e il progressivo impaludamento della laguna costrinsero la gente a spingersi ancor più verso il mare. Venezia nacque così, e la storia rende onore a quello che per tradizione è il suo primo duca (doge) eletto dai Venetici nel 697 (dopo aver per la seconda volta ricostruito la città nomandola Civitas nova), l’eracleano Paolo Lucio Anafesto.

E oggi, cosa resta?

Resta il nome Cittanova, frazione di San Donà di Piave. E due ruderi di ponti: uno (visibile) è il ponte romano di Rivazancana a Ceggia, mentre il secondo giace nascosto sott’acqua in zona Fiumicino (Felice Gazzelli, storico pescatore d’acqua dolce, ne conosce l’esatta ubicazione). E poi, poco oltre un ex opificio abbandonato già in passato adibito a chiesa (e più recentemente ad altri riti di oscura natura dove si sacrificano poveri gatti), l’incrociarsi di canali nascosti dagli argini nel paesaggio piatto della bonifica: il Piavon a est, il Grassaga a nord e il Ramo a sud, che confluiscono e convogliano tramite le idrovore le loro acque nel Brian, che più avanti diventa Taglio e a San Giorgio va a finire nella Livenza morta. Complicato, lo so, ma senza il groviglio di canali questa landa umidastra sarebbe ancora sommersa dall’acqua, quindi è meglio così. Proprio qui, nella terra piatta nebbiosa e fertile coltivata a mais, frumento e soia (coi vigneti di glera, da cui si ricava il prosecco), dove albergano gli aironi ormai anche d’inverno, tra Fossà, Cittanova e Staffolo, al confine tra Eraclea, Torre di Mosto e San Donà, la terra custodisce e protegge quel che resta dell’antica Heraclia. Più vecchia di Venezia, un po’ più giovane della Opitergium romano-bizantina.

Se ne accorsero già durante le prime bonifiche tra Otto e Novecento: dalla terra affioravano vestigia antiche, pietre, sculture, mosaici, colonne, sepolcreti e fosse comuni, terrecotte e altri oggetti anche di raffinata fattura. Addirittura le fondazioni d’una basilica (San Pietro) col relativo battistero, in seguito rasi al suolo per timore di diventare una nuova Altino e veder bloccate le colture. Si susseguirono però nel tempo diverse campagne di scavi, reperti di valore finirono nei musei: Verona, Vicenza, Altino, Oderzo, Portogruaro tinelli privati e chissà dove. Un paio di lapidi stanno affisse al muro della chiesa parrocchiale di Ceggia; alti reperti finirono in municipio a Torre di Mosto, da dove poi scomparvero. Già, Torre di Mosto, paese di contabili e ragionieri, dove si è sempre combattuto contro ogni tipo di cultura, sia con la c maiuscola che minuscola, provvedendo ad abbattere serenamente ogni cosa potesse assomigliare a vestigia monumentali e a impedire luoghi di ritrovo che non fossero osterie. E che oggi, in un balzano rigurgito di apertura a qualcosa che non sia betoniera e roba mangiativa, nel suo volatile programma cultural turistico volto a seviziare e sacrificare altre povere bestie, ha istituzionalmente dimenticato proprio Heraclia, mater insulare bizantina e venetica di Venezia Serenissima Dominante.

Archeologia all’improvviso

Reperti, dicevamo. Tanta roba, non solo minuscoli frammenti bensì anche roba da quintale e oltre, sta murata nelle case novelle, sta celata o risepolta tra le frasche dei giardini, sta nei garage e nelle soffitte dei «chi ruma cataossi», gli archeologi dilettanti (qui la più fanatica scavatrice della zona dicono sia una agile signora) che però sanno fiutare come rabdomanti il posto esatto in cui scavare per trovare il pezzo buono. Gli operai che arano i campi raccontano che le lame degli aratri, in certi posti, non vanno più di tanto in profondità perché scivolano su una specie di pavimentazione di pietra coperta da poco più di mezzo metro di terra: il terrore è che la lama dell’aratro vi si incagli, facendo rovesciare il trattore e chi lo conduce. Lungo l’argine di un canaletto, in località raggiungibile solo in trattore, un agricoltore preleva sistematicamente, una alla volta, le grosse pietre della riva dell’antico porto e, per nasconderle ai ladri, le seppellisce di nuovo nello spiazzo recintato attorno a casa. Altrove i pezzi riesumati vengono accatastati come le bietole e poi finiscono in deposito chissà dove.

A Staffolo (il cui nome deriva dal longobardo stàfilo, cioè confine), il dislivello fra terra e acqua nei canali aumenta: i grandi livellamenti e sbancamenti di terra non sono riusciti a spianare e cancellare la grande isola di Melidissa, capostipite dell’arcipelago di oltre cento isolotti che portavano il suo nome. Già alla fine della via dei Cinquanta, poco prima della base aeronautica abbandonata da anni, chiamata dai contadini Campo dei Missili, la terra, la terra vera, quella che d’inverno nel jazza e moea del disgelo impantana gli stivali peggio che fosse colla, non è più argillosa color chiaro ma diventa scura, friabile: è la torba, nera e granulosa, costellata di miriadi di frammenti di conchiglie candide. Che qui, sotto questa terra, siano piantati una selva di grossi pali a sostegno delle pavimentazioni di Heraclia lo sanno in tanti, ma pochi ci badano.

Lo sa Adriano Caminotto, lo storico eroico custode che dopo trent’anni di battaglie ha dovuto abbandonare la guida dell’ormai chiuso Museo della Civiltà contadina di Boccafossa: durante gli scavi per l’acquedotto di Cittanova vennero alla luce dei grossi pali, che gli altri musei statali rifiutarono e che invece lui fu felice di ospitare nel suo museo. Lo sanno molti studiosi, come il professor Fermo Fornasier, autore anni fa di un fortunato volume, Venezia Anniana. Lo sanno due storici di Pavia, i professori Maurizio Harari e Pierluigi Tozzi, che nel 1984 pubblicarono un volume con dettagliate mappe aeree della zona. Lo sanno quelli di Italia nostra, che verranno a fare dei rilievi la primavera prossima, che sotto questa Italia ve ne sono tante altre.

Ma questa è terra agricola, non è certo terra da scavi, da archeologia, tanto meno in questi tempi critici. Parlare di reperti antichi suscita ancora molta diffidenza. I campi vanno arati e seminati, è il raccolto che vale, non i rovinazzi, le pietre vecchie senza valore.

San Tiziano, oggi

E san Tiziano? Nella parrocchia di Staffolo, intitolata appunto ai Santi vescovi Magno e Tiziano, non c’è nemmeno una vera chiesa. La messa si celebra in quello che doveva essere il cinema dell’oratorio, che faceva parte di un progetto comprendente anche canonica e chiesa, di cui esiste ancora il progetto in scarno stile littorio (esiste anche un ulteriore progetto, uno schizzo o poco più, di chiesa con campanile in elementi prefabbricati datato 1948 e firmato nientemeno che da Carlo Scarpa). All’epoca (anni Trenta) eretti cinema e canonica, i soldi per la chiesa vennero a mancare e così si costruì, sulla facciata del modesto edificio del cinema, un campanile a vela. Da cui si fa sentire nitida e squillante la campana.

Qui, nel trittico sul fondo del cinema-chiesa di Staffolo, al centro vi è la statua dell’Immacolata Concezione, nell’Anno santo 1950 portata in processione come Madonna pellegrina: san Tiziano è raffigurato alla sua destra, in abito vescovile e con in mano il modellino della chiesa mai realizzata (mentre il compatrono san Magno osserva dall’altro lato). L’interno dell’edificio, come all’esterno il paesaggio della bonifica, è assai spoglio, qualche stampa affissa alle pareti e un solitario Cristo incoronato di spine con le mani legate e i segni della fustigazione che sembra implorare pietà. Durante l’unica messa delle undici il riscaldamento all’interno è spento: ma, assieme ai canti ben intonati dal coro, mentre un giocoso enfant terrible passeggia leggiadro per tutta la sala dando alla funzione un’atmosfera decisamente informale e delicatamente familiare, ci pensa don Gabriele, il parroco arrivato qui da un paio di mesi, a riscaldare gli animi della settantina di fedeli. Durante la predica interroga i bravi chierichetti (più vispi del solito battono i piedi e stringono le braccia al corpo per il freddo) e spiega come una volta, quando nelle campagne analfabete non esistevano i calendari, fosse proprio il parroco, all’Epifania, a informare la gente sulla data della Pasqua ventura (la domenica dopo la luna piena seguente all’equinozio di primavera) La Pasqua, che regola le date di tutte le altre ricorrenze religiose o meno, dalla fine del carnevale alla Quaresima all’Ascensione fino alla Pentecoste (il primo ponte dei turisti tedeschi che così ne approfittano per fare una capatina nelle spiagge nostrane). Pasqua che regola di norma anche tutti gli importantissimi lavori agricoli. Poi, dopo aver reso omaggio al Bambin Gesù proprio come fecero i Re Magi, la gente abbandona la sala e si sofferma a chiacchierare sul piazzale. Mentre Ernesto Pizzuto, inventore e anima della festa del Calendimaggio (mentre l’agostana festa delle rane è invece gestita da quelli dell’oratorio guidati da Manuel Masarin), recupera in canonica una rara foto d’epoca, incorniciata come un quadro prezioso: « Sono le spoglie di San Tiziano, arrivate in ostensione qui a Staffolo il 28 luglio 1952, quand’era parroco don Luigi Checchin. In occasione della sua festa (san Tiziano si festeggia il 16 gennaio), ogni anno qui in parrocchia c’è una celebrazione speciale». Don Luigi Checchin, parroco mai dimenticato a cui Staffolo ha intitolato la via principale (grande appassionato di Heraclia, come il collega Voltolina di Cittanova) fotografato accanto all’urna coi resti del Santo che ritorna nella sua terra natia nove secoli dopo, con di fronte i fedeli, sistemati dal fotografo in pose adoranti ispirate a quelle dei dipinti del Settecento.

Di san Tiziano si sa già tutto, anche per merito di monsignor Rino Bechevolo che per lunghi anni studiò la figura e l’iconografia del Santo patrono della Diocesi di Vittorio Veneto. Don Rino, archivista della Curia vescovile, grande appassionato di reliquie, salito alla casa del Padre qualche anno fa, e che sicuramente ora dove sta, potrà trovare esatte conferme sul suo lavoro di minuzioso ricercatore.

La leggenda di San Tiziano

Discepolo e successore di san Floriano, Tiziano fu eletto vescovo di Oderzo, dove ebbe modo di farsi benvolere per virtù e meriti. Combattè con profitto contro l’arianesimo e le tentazioni scismatiche romane e morì in fama di taumaturgo. Eracleani e opitergini, dopo la sua morte, battagliarono violentemente per il suo cadavere, cioè vennero a conflitto per poter entrare in possesso e custodire le sue spoglie. Secondo la curiosa leggenda (che nasconde sempre però un fondo di verità) dopo un primo trafugamento da parte degli eracleani che lo sottrassero di notte agli opitergini, il suo corpo, alla Motta del Friuli, venne messo su una barca che navigò da sola prodigiosamente contro corrente sul fiume Livenza fino ad arrivare a Portobuffolè. Riaccesosi il litigio, su consiglio di un misterioso vegliardo le spoglie del Santo vennero messe su un carro, ma non c’era verso di poterlo muovere. Finché passò di lì una vedova con una vacca e vitellino: legati al carro, i due animali finalmente lo smossero e lo trainarono fino a Ceneda. Dove a tutt’oggi i resti di san Tiziano riposano, custoditi e venerati, nella cripta della cattedrale di cui dal 1824 è stato eletto compatrono assieme a Maria SS. Assunta. E in cui è raffigurato con una statua di pietra del Fadalto, assiso sul trono di pietra coi braccioli su cui stanno scolpite due mostri femminili (anguane di palude?). Le due sinuose bestie pagane di pietra, come quelle che rimangono sepolte sotto le umide zolle di questa terra fertile che una volta era la Melidissa bizantina, simboli dell’eresia, col corpo di serpente, le zampe di leone, sostengono con le ali il Santo che vi è seduto sopra, mentre le code si agganciano sul dorso facendogli da schienale.

Figlio di un arcipelago di oltre cento isolotti, ora diventato zona di passaggio persa nella campagna nebbiosa che ha subito nei secoli profondi mutamenti di ogni specie, che l’hanno resa più volte irriconoscibile persino a se stessa, san Tiziano (uno dei pochi santi veneti, forse l’unico, a cui è stato concesso l’onore del titolo di una cattedrale) lascia come tutti i Santi uomini tanti buoni esempi di virtù e, pur sempre, qualche doverosa considerazione: anche lui, come migliaia di paesani nel tempo, ha dovuto lasciare la terra natìa, da vivo e ancor più da morto, per compiere la sua missione, tutt’altro che terminata, di vescovo evangelizzatore.

Appendice familiare

San Tizian, un terzo de fen e mezo pan, è il proverbio che ha lasciato in eredità Antonio B., classe 1866, nonno di mia madre. In campagna, il 16 gennaio, nel fienile rimaneva (o era auspicabile che rimanesse) un terzo del fieno e nella panera metà pane. Giusto per finire l’invernata, e non solo, e tirare avanti fino alla prossima fienagione e al seguente raccolto. Uomo mite e devoto, fervente cattolico e democristiano, nonno Toni lasciò questo mondo il venerdì precedente alle tribolate votazioni del 1948, senza poterne vedere l’esito favorevole per lo scudo crociato. Passò gli ultimi giorni della sua vita nel timore della vittoria dei partiti di sinistra (Psiup e Pci), i cui militanti da tempo spadroneggiavano arrogantemente in zona, assaltando e interrompendo le processioni passando in mezzo alla gente con la camionetta, bestemmiando e minacciando chi andava in chiesa. Poco prima di morire il nonno ebbe un sogno, in cui gli apparve un luminoso san Giovanni Bosco che lo rassicurava sull’esito delle votazioni e sul futuro della sua famiglia e della nipote prediletta, allora appena diciottenne.

Da bambino e da ragazzo, quando non andavo a scuola, mia madre mi portava con sé, sotto il sole, a zappare le piantine del mais in un terreno di torba nera che avevamo ereditato proprio a Staffolo, nella zona dov’è sepolta la città antica. Ricordo le piccole conchiglie bianche sparse dappertutto e l’acqua della fontanella delle Roncade (che sta ancora lì uguale a cinquant’anni fa), fresca ma dal sapore disgustoso, con cui ci dissetavamo e mandavamo giù il pane mangiato assieme ai cioccolatini avvolti con la stagnola color oro con le facce dei calciatori che la mamma portava via per merenda. E ricordo soprattutto l’interminabile lunghezza di quelle file di piantine verdi, immerse in una distesa di altri campi uguali, di cui non si vedeva mai il termine. Ecco, lì, in un’età dove tutto sembra smisuratamente più grande, penso di aver avuto una prova tangibile del concetto di lavoro, di giornata in cui il sole non voleva scendere mai e, soprattutto, del concetto di infinito, cioè non poter vedere né poter immaginare dove fosse la fine, il fosso di taglienti e robuste canne palustri che segnava il confine del campo.

Al limite sud di Torre di Mosto, al confine con Staffolo, c’è una delle vie campagnole più conosciute del paese, la Via dei Cinquanta (in antico Pasquon Cinquanta), così detta ancora da prima dell’Ottocento poiché in fondo, poco prima del confluire del canale Puisòn col Caseratta, vi era la casa, tutt’ora esistente e abitata, della numerosa famiglia Pasquon i cui abitanti erano appunto cinquanta (ma verso la fina degli anni ’50 avevano raggiunto il numero record di 62). Si racconta che ancora negli anni ’20, dopo aver arato la terra coi buoi, i ragazzini venivano mandati sui campi a raccogliere grosse pietre e altro materiale lapideo che emergeva dalla terra arata. Tra cui anfore in terracotta, anche intere, che poi venivano distrutte facendo da bersaglio per il tiro a segno. Dalla terra era emerso anche una specie di sepolcreto: furono estratti almeno un paio di sarcofaghi scolpiti nella pietra, con tanto di lastra di marmo che faceva da coperchio. Furono usati come abbeveratoio per gli animali: in seguito uno scomparve, portato altrove, mentre uno rimane ed è conservato, assieme al coperchio fracassato, nel giardino di una delle più antiche case della via. Il livello della zona di Via di Cinquanta sta circa due metri sopra il livello del mare, come quello del centro del paese. Sul terreno all’inizio della via, ex proprietà Fiorindo diventato negli anni ’90 area di verde pubblico, secondo la tradizione orale degli abitanti più antichi, ci passava un’antica strada. Difatti in inverno si poteva ancora notare, sul campetto arato e brullo, una larga fascia trasversale che lasciava pensare a una strada che proveniva da Heraclia e, passando per Portus Liquentiae (odierna Torre di Mosto) andava in direzione Concordia Sagittaria. La notizia in effetti si è rivelata fondata da poi che la strada è stata individuata grazie alle riprese aeree effettuate negli anni ’80 del secolo scorso. Storie di questo genere sono abbastanza comuni in tutta la vasta area sopracitata.★