Il compagno Brustolon

Il compagno Brustolon si svegliò di soprassalto nel cuore della notte. Non perché la sera prima avesse mangiato troppo pesante (oddio, il pepatissimo gulash non era proprio leggerino), e nemmeno perché avesse trangugiato quantità eccessive di quel vigorosissimo, quasi pastoso da macchiare il bicchiere, pinot nero dei Carpazi, che da quelle parti chiamavano, forse non a caso, sangue di montone.

Si svegliò perché sentì all’improvviso venire da fuori un gran fracasso, come di motori rombanti e di ferraglia in movimento. Un rumore prima lontano, poi in avvicinamento, quindi sempre più vicino, sempre più forte. Non riusciva a capire cosa potesse essere, a quell’ora della notte poi, ma sentì dentro al petto come una strana agitazione, subito seguita da un’accesa preoccupazione, come se qualcosa di grave stesse per succedere.

L’anno che correva, il 1968, era in effetti un anno difficile. Pieno di tensioni sul piano internazionale. Era scoppiata la contestazione, si era alzato il vento nuovo che avrebbe dovuto cambiare il mondo, c’era appena stato il maggio francese, l’autunno caldo stava per arrivare in Italia, e tutta l’Europa era percorsa da fremiti impensabili solo fino a pochi mesi prima. Anche la Cecoslovacchia, che gravitava suo malgrado nell’orbita del patto di Varsavia, tra i Paesi sudditi del comunismo sovietico, era in fibrillazione, spinta dai venti di libertà della cosiddetta Primavera di Praga di Alexander Dubcek, che era appena germogliata.

Il compagno Brustolon si trovava appunto in Cecoslovacchia, in un albergo del centro storico di Praga, quella notte calma e senza vento, nemmeno troppo afosa, del 20 agosto del 1968. Viaggio di piacere e di istruzione organizzato dalla federazione di Vicenza del Pci, partito al quale era iscritto fin da ragazzo. Per vedere le bellezze della città e ammirare le meraviglie del comunismo.

Fu per questo che quella notte si preoccupò moltissimo. Perché più si avvicinava, quel rumore che lo aveva svegliato, più gli sembrava simile a un tragico rumore di carri armati. Lo conosceva bene quel rumore, lo aveva già sentito durante la seconda guerra mondiale, e non gli piaceva per niente. Per un attimo ebbe paura, una paura che lo faceva sudare come una fontana e che gli paralizzava le gambette magre. Paura che le armate del capitalismo avessero dato l’assalto a una delle roccaforti del comunismo. Pensò che sarebbe toccato anche a lui scendere in strada e mettersi a combattere, petto nudo contro i carri armati, per difendere le conquiste dei lavoratori.

Si alzò dal letto con cautela, camminò a piedi scalzi per non far rumore, non accese la luce della stanza per non farsi sorprendere dal nemico, e andò lentamente, di soppiatto, ad aprire le finestre, appena una fessura, per sbirciare fuori, tenendo la testa bassa per evitare i colpi dei cecchini appostati sicuramente nei dintorni.

Non vide nulla, solo la strada buia, deserta. Non c’era in giro nessuno. Ma quel rumore si faceva sempre più forte e sempre più vicino. Non restava che aspettare. Andò a fumare una nazionale nel bagno, perché il nemico non vedesse il fumo e non lo scambiasse per segnali. Non tirò nemmeno lo sciacquone per non far rumore, e tornò alla finestra. Dopo un quarto d’ora li vide.

Era proprio una colonna di carri armati che avanzava. Lenta lenta, in fila per quattro, i fari accesi, le bandiere che garrivano — non garrivano per niente, non c’era neanche vento, stavano mosce — sopra le torrette.

Adesso ebbe paura davvero. Ma durò meno di un secondo. Svanì appena vide una stella rossa disegnata sul tappo che chiudeva la bocca al cannone del carro armato che apriva la fila. Allora si rasserenò, abbozzò come un saluto con una mano, la sinistra, chiusa a pugno, richiuse la finestra, tornò a letto, e prima di cadere in un sonno profondissimo tirò un sospiro di sollievo: «Par fortuna i xe dei nostri…»

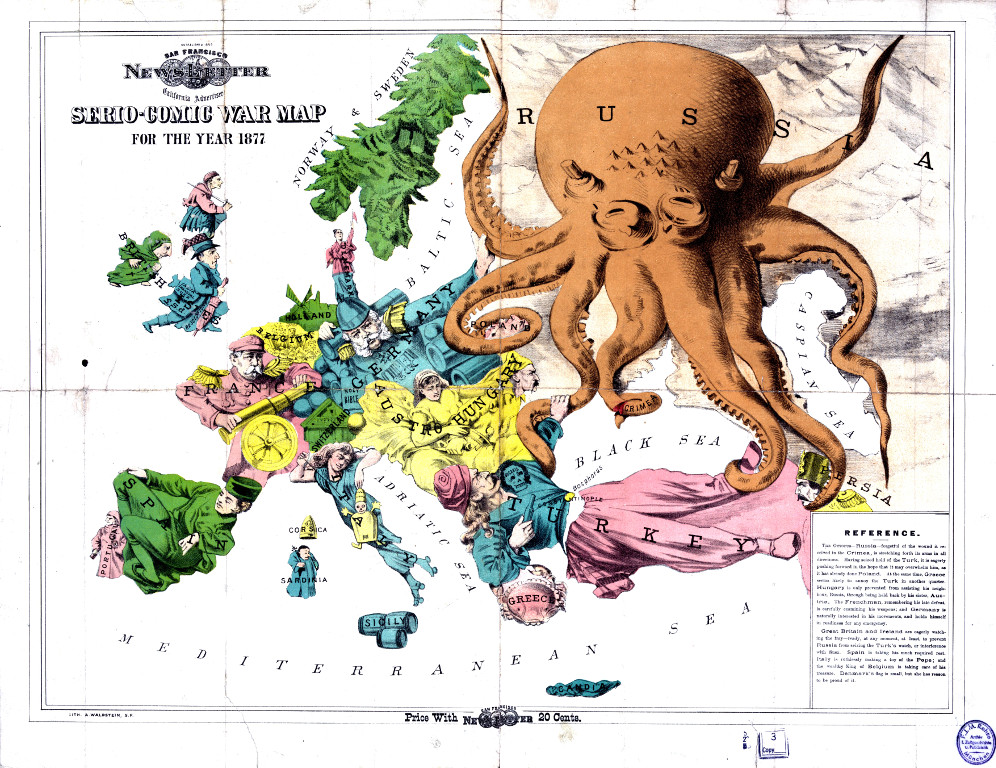

La storiella sembra una barzelletta, invece è vera. La racconta un ex dirigente del Pci di Vicenza, Gianni Piva, che poi divenne giornalista (ma sportivo) a L’Unità, e quindi a La Repubblica. E spiega bene cosa sta succedendo in questi giorni in Crimea, che in teoria sarebbe invasa dai russi dato che fa parte dell’Ucraina, e dove invece la maggioranza della popolazione, che è filo-russa e addirittura nostalgica dell’Unione Sovietica, ha accolto i soldati russi come i salvatori della patria. Perché sono «dei loro». I xe dei nostri. Come probabilmente faranno anche molti ucraini se Putin, scombussolando il mondo, deciderà di arrivare con i suoi armati fino a Kiev.

La storia, purtroppo — questa è la morale — non insegna niente. Putin, che non a caso fu a capo del più spietato dei servizi segreti, il famigerato Kgb della famigerata Unione Sovietica, interpreta ed esercita il potere alla maniera antica e sanguinaria degli Zar. Attaccando, incarcerando, e se occorre anche uccidendo senza nemmeno voltarsi indietro, tutti gli oppositori del suo regime. Semplicemente anche chi la pensa in maniera diversa. Questa è la sua concezione della democrazia. Che in realtà, nella sua Russia, purtroppo non esiste. Come non esisteva prima nell’Unione Sovietica. Dove i carri armati che vengono a spegnere ogni fiammella di libertà, lo fanno sempre per il tuo bene.

Perché «l’Urss porta la pace», come ebbe a dire nel 1956 l’allora dirigente del Pci Giorgio Napolitano, all’indomani dell’invasione dei carri armati in Ungheria.

«Par fortuna i xe dei nostri». ★